? ? ? 中國是全球最大的芯片消費市場,但因為美國禁止所有使用了美技術和設備的企業向中國市場出貨,用于生產芯片的高端光刻機被限制進入中國。幾乎每隔一陣子,事關全球高端光刻機能否被中國引進的政策,都會成為新聞熱點。

正如知名硬科技投資人蔡洪平所言:“從半導體研究的第一天起,就是全球化的,沒有一個國家可以包圓(整個產業鏈),美國也不行。”所以,強如美國,也無法生產出頂尖光刻機,只能通過耍流氓的手段,對別國進行限制。

而相對美中德日這樣的大國,荷蘭是一個不折不扣的小國,但其生產高端光刻機的本土企業ASML,卻在半導體行業內坐擁崇高地位。這家坐落于荷蘭南部小城維爾德霍芬的科技公司,占據全球高端光刻機市場80%以上的份額。從1984年在板房創立,到2009年占據行業龍頭,只用了31年。

理解ASML的崛起,或者說理解荷蘭如何培育出ASML,對于解決當前中國的卡脖子難題,應該有一定價值。

光刻機到底比原子彈難在哪?

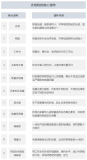

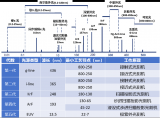

因為這兩年卡脖子問題十分突出,越來越多的普通中國人都知道了光刻機這個東西。但聽過光刻機這個詞,不代表真正了解它。很多人說,當年咱們那么窮,都造出了原子彈,現在經濟狀況好了很多,難道還怕造不出光刻機?持有類似心態的人,以董明珠為代表,她曾放出豪言,要拿500億進軍半導體領域。當前,全球最先進的EUV光刻機售價高達1.2億歐,價格堪比一架波音737客機。2024年量產的新一代High-NA EUV光刻機,預計售價將在3-3.5億歐之間。EUV光刻機的累積研發投入超過百億歐元,半導體行業玩家的門檻是1000億元,并且需要不斷投入才行。脫口而出500億解決問題,暴露出當事人對這個行業的陌生。原子彈和光刻機都很難造,二者的關鍵區別也許只有一條,那就是原子彈造出后,研究項目也就結束了;而光刻機造出后,項目才剛剛開始,企業必須緊跟需求,持續優化性能的同時降低成本,屬于典型的“既要又要”。有投資人測算過,如果按照造光刻機的效率來造原子彈,一顆原子彈的價格只要10萬人民幣。簡言之,原子彈是有沒有的問題,光刻機則是好不好的問題,分屬兩個維度。對于臺積電、三星或中芯國際來說,企業投資數十億美元建立生產線,最怕的就是設備故障導致停產,一旦停產,損失極大。所以,這要求光刻機必須保持7x24小時的絕對穩定性。這就必須依靠商業方式,不斷地保持高利潤-高研發投入-持續迭代,從而形成一個具有正反饋效應的循環。一臺EUV光刻機重達180噸,超過10萬個零件,需要40個集裝箱運輸,集合了光學、有機化學、儀器儀表、機械設備、自動化、圖像識別等多行業的頂級技術,僅安裝調試就要超過一年時間,每年停修時間不超過3%。EUV光刻機使用的反射鏡片制造工藝更是極其復雜,為了確保光線在真空中穿過透鏡時不丟失、不變形,需要的技術精度相當于在北京和上海之間鋪一條鐵鏈,鐵軌起伏不超過1毫米。而這些反射鏡成像精度之高,相當于我們在地球上拿個手電照到月球,光斑不超過一枚硬幣大小。正是因為光刻機具有超強的穩定性,所以,今天上海先進半導體工廠內,還有一臺30年前進口的ASML光刻機依然在晝夜不停地工作。這是中國最早的一條5英寸芯片生產線,最初由荷蘭飛利浦公司與上海幾個國有半導體企業在1988年合資建立。飛利浦不僅幫助中國大陸跟上國際半導體發展的步伐,對臺灣地區半導體行業的起步也影響甚大,這一點后面會提到。不過,要論這家工業巨擘對于光刻機行業的最大貢獻,還是要回到對ASML的哺育之恩。

背靠飛利浦,大樹底下好乘涼

按照最新數據(2022年12月9日),ASML市值為2424億美元,飛利浦僅為123.8億美元,連ASML的零頭都不及。更有意思的是,飛利浦持有ASML約5.8%的股份,折算下來140.6億美元,超過了自身市值。

但如果將時針撥回1984年,情況則截然不同。那一年,飛利浦屈就和荷蘭先進半導體材料公司(ASM)合作出資成立ASML,除了提供210萬美元的現金或設備外,45位飛利浦Natlab的研發工程師也加盟ASML。

雖然有飛利浦Natlab的光環加持,但創立后的10年里,公司都未曾盈利。成立之初,ASML的光刻機無人問津,唯一買過幾臺的是Elcoma,它是飛利浦半導體和材料事業部。幾年后,深陷泥沼的ASM創始人德爾·普拉多最終選擇了撤資,飛利浦承擔了ASM在合資企業中的股份和債務,并與ASML的銀行NMB合作,接受來自荷蘭和歐共體的研發捐贈。

《光刻巨人:ASML崛起之路》的作者瑞尼·雷吉梅克評價道:“ASML3年后還活著絕對是一個奇跡。”顯然,ASML沒有在最初幾年倒下,與母公司飛利浦的輸血有直接關系,除了資金支持,飛利浦還在ASML開拓亞洲市場的關鍵時刻,把自己最優秀的工程師派去協助,以確保訂單不會消失。這對初創的ASML來說十分關鍵。

當然,飛利浦絕不是什么商業投資領域的慈善家。在數十年的合作中,ASML和飛利浦之間也有過多次摩擦。但不容否認的是,飛利浦客觀上構建了一個持續運轉的共享創新網絡。飛利浦在荷蘭每所大學都有耳目,與荷蘭幾乎每個工程或科學教授都有聯系,一旦公司在大學教授的人際關系網里發現人才,有需要就會進行招聘。當ASML組建之初招聘員工時,有大約300人提出申請,這令ASML管理層感到驚訝。

不僅對ASML,也對維爾德霍芬地區的高科技產業發展具有巨大的輻射和孵化作用。當地數十家高科技公司都直接或間接脫胎于飛利浦公司,但飛利浦并沒有強行將其變成旗下子公司,而是與其和諧發展,共同維護并呵護這個共享創新的模式。事實上,就連維爾德霍芬這座城市,也是依托飛利浦公司的成長而發展起來的。甚至,大名鼎鼎的臺積電在1987年創立時,也稱得上是飛利浦在中國臺灣下的蛋。當時,臺灣工研院和飛利浦創辦臺積電,飛利浦占27.5%股份,是最大外部股東。飛利浦不僅毫無保留地把內存生產線開放給臺積電學習,還原封不動地把整條生產線搬到臺灣給臺積電。可以說,是飛利浦為臺積電打下了堅實的生產技術基礎,而張忠謀之于臺積電,主要是開創了一個新商業模式。

有趣的是,因為飛利浦的關系,ASML在1988年拿到了臺積電的17臺光刻機訂單,這讓1989年的ASML獲得了勉強盈利的結果。這也再次證明,飛利浦對早期ASML的重要性。

多年以后,ASML也秉承了飛利浦所青睞的共享創新理念。以2016年為例,ASML拿出了1.32億歐元用于支持其創新生態系統建設,其中80%用于企業的研發工作,20%用于資助大學和研究機構進行研發。

此外,ASML與全球700多家供應商展開合作,50%來自荷蘭本土,其余大多來自歐盟和美國,85%的成本由供應商提供。如果沒有開放協同、共享共生的理念及其配套制度,是不可能做到這一點。當然,ASML也就不可能匯聚全球智慧,攻破看似不可逾越的技術難題,戴上工業制造皇冠。

攜手卡爾·蔡司,鍛造研發命運共同體

1988年,ASML陷入財政最低谷,也在此時,ASML利用尼康、佳能的冒進之舉,推出了它的翻身之作——PAS 5500光刻機。ASML現在的CEO范登布林克,那時還是首席架構師,他成功將PAS 5500推廣到了藍色巨人IBM面前,后者決定在紐約東菲什基爾建立新的芯片生產線。

ASML獲得IBM認可后,來自世界各地的訂單開始紛至沓來。但對ASML來說,一個新問題出現了,那就是面對源源不斷的訂單需求,為自己提供所有的投影物鏡和照明系統的核心供應商卡爾·蔡司公司,卻存在多項不確定性:質量不合格、產能不足、與競品合作。

質量、產能問題的背后,一是蔡司管理層并未真正認可ASML,相反蔡司更重視尼康的需求;二是蔡司管理層還在堅持人工打磨的方式,他們對公司內6名頂級技工的“金手指”十分引以為傲。對此,ASML拿著不合格的鏡頭,用事實讓蔡司高管低下了高貴的頭顱,同時,他們也抓住蔡司糟糕的財務狀況這一痛點,推動蔡司從“金手指”打磨過渡到自動化操作。

借助干涉儀、機器人、離子束的刻蝕設備、拋光筆等新技術新設備,蔡司百年以來的老生產線被改造成了符合ASML要求的柔性生產線,最終交付的鏡頭品質和效率大幅提高。讓德國人知錯就改后,ASML還要求蔡司只能給自己獨家供貨,兩者簽署一份契約,ASML在蔡司半導體光學部門(SMT)擁有24.9%的股權。由于雙方命運極為緊密地聯系在了一起,所以當1994年時任蔡司CEO利希滕貝格聽到ASML巨額訂單的消息時,他選擇賭了一把,砍掉了部分業務部門,不僅按要求改造生產線,還入股了ASML,并以借東風的方式,一掃財報連年虧損的陰霾。

到今天,ASML和蔡司還在定期交換研發工程師和科學家,確保從技術、股權甚至企業文化上進行共享。ASML制造的光刻設備總成本中,有將近30%購自卡爾·蔡司(2018年為28.3%,2017年為26.6%,2016年為27.6%)。而蔡司在光學研發上所取得的無與倫比的成就,也在不斷幫助ASML突破一個又一個極限。

這是一個相互成就的故事,但如果沒有ASML堅持高標準來倒逼包括蔡司在內的供應商不斷進行技術升級,光刻機行業的創新步伐就不會這么快;此外,通過交叉持股的方式,最大限度確保了彼此的同進退,也證明了金融創新在尖端制造業中的重要性。

擁抱技術聯盟,戴上工業制造皇冠

1995年,ASML在阿姆斯特丹和納斯達克交易所同時上市,一時間,訂單、資金都不再是企業發展的障礙,如何將領頭羊尼康挑落馬下,成為ASML管理層思考的重點。

上世紀90年代中葉,光刻機如果想繼續遵循摩爾定律,跨越芯片精度上的限制,就必須讓光刻機內的光源從DUV變成EUV。為了挑戰這一在當時如外星科技般的技術難題,英特爾在1997年說服克林頓內閣,以公司形式發起了EUV LLC合作組織。

這個組織由英特爾和美國能源部牽頭,不僅包括美國三大國家實驗室,也匯聚了當時如日中天的摩托羅拉和AMD。同時,英特爾還力邀ASML和尼康加入,這是因為80年代還縱橫捭闔的美國老牌光刻公司Perkin-Elmer和GCA,到90年代大勢已去。

不過,英特爾此舉受到美國政府的阻撓,因為后者舍不得讓外國公司分享美國最前沿的技術。對此,ASML展示出了驚人的技術前瞻性,遠比尼康積極地擠進EUV LLC。ASML在美國進行強力游說,開出了讓美國政府很難拒絕的條件——由ASML出資在美國建工廠和研發中心,并保證55%的原材料都從美國采購,最終得到了加盟資格。

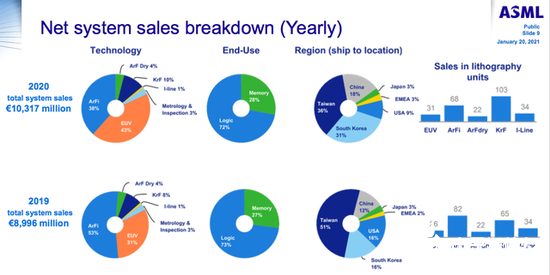

這一決定不僅確保了ASML可以獲得EUV LLC的全部技術專利,還確保了自己最大的競爭對手尼康,徹底被排除在競爭之外。實際上,2000年的全球光刻機市場,尼康依然是當之無愧的老大,占據了近7成市場份額,但到2009年即被ASML超過。此后,因為光刻機進入EUV時代,尼康只能在中低端市場刷存在感,早已看不到ASML的背影。

從1997年到2003年,6 年間EUV LLC的科學家發表了幾百篇論文,成功驗證了 EUV光刻機的可行性,之后便宣布聯盟解散。2006年,在ASML實驗室里出現了EUV的原型機,四年后的2010年,在ASML手中誕生的人類第一臺EUV工程樣機:NXE 3100。

2012年,因為研發投入需要每年10億歐元,ASML請英特爾、三星和臺積電入股,希望大家共同承擔這個人類的偉大工程。2015年,可量產的樣機發布。雖然售價高達1.2億美元一臺,但還是收到雪片一樣多的訂單。排隊等交貨,都要等好幾年。2018年,中芯國際曾預訂過一臺EUV光刻機,因為美國技術封鎖,該計劃已經被暫停。

ASML在1997年成功加入EUV LLC,2012年吸引英特爾等客戶投資自己,可謂帶來了兩大后果:一是憑借EUV甩掉了競爭對手尼康,二是加強了與美國捆綁,因為政治對抗失去中國市場。對于ASML來說,這兩者都是難以預料的,它既不能確保自己選擇的技術路徑一定成功,也不能左右國際政治博弈的大局。

但有一點是可以確定的,那就是如果ASML不加入英特爾和美國政府主導的技術聯盟,就不可能獲得后來至高無上的行業地位;反過來,即使強如美德日,在今天如果少了ASML、臺積電、三星,也都無法單獨實現芯片產業的閉環。

這一點,當然也適用于中國。

對中國半導體創新的幾點啟迪

對中國科技企業而言,ASML和它所在的荷蘭存在很多獨特性。但平心而論,這種獨特性不在于當年荷蘭比今天中國擁有多少優勢,而在于ASML能夠將可調動的優勢發揮到極致。

今天,中國擁有全球最大的單一消費市場,從政府到企業,也都雄心勃勃地試圖征服半導體高地。這些都是十分珍貴的優勢,但是,我們也需要觀照他人、深刻反思自己的不足,就ASML的案例,至少可以給我們以下幾點啟迪:

第一,必須盡快扭轉制造業供應鏈外流的趨勢。從ASML的經歷來看,供應鏈就是它的生命線,更是它的創新線。ASML對蔡司的技術規范和提升,在過去幾十年里,也大量發生在外資企業和沿海工廠之間。最典型的就是蘋果供應鏈,2008年的時候,中國大陸企業在蘋果供應鏈中只占了3.6%的價值比重,到了2018年,這一數據已經提升到25.4%,數據背后是中國供應鏈企業的集體飛躍。甚至,中國在融入全球供應鏈的過程中,還打造出自己的手機品牌,OPPO、vivo、華為、小米等等,都享受了中國企業融入全球供應鏈后的多方面溢出效應。要知道,飛利浦最早的光刻機技術,就是對美國企業的跟隨和模仿,而ASML擊敗尼康,也花了20多年。它早期成功的標志,就是成為IBM的供應商。因此,當前科技產業供應鏈的外流需要引起足夠的重視,必須注意到越南的進出口數據和印度的燈塔工廠數量的增長勢頭,這些都是再明顯不過的信號。守住這些供應鏈,我們的半導體行業就有突破的希望。

第二,應該珍視類似飛利浦這樣的生態型龍頭企業。生態型龍頭企業和一般龍頭企業不同,它們往往是產學研一體化的組織者、統籌者,對中小科技企業的孵化功能,是一般龍頭企業和創業孵化器所不能比的。對于飛利浦來說,并沒有一個明確計劃去孕育一家ASML,但它在發展中天然會去搭建一個創新生態,沐浴在這個生態下的中小微企業,自然而然得到了生態中的養分。

在硅谷、長三角以及粵港澳大灣區,都存在一批這樣的生態型龍頭企業,通過股權、知識和人才網絡等形式搭建一些區域性的共享創新生態。深圳、杭州之所以敢喊出建設“東方硅谷”的口號,底氣就在于已經培育了騰訊、阿里這樣的生態型龍頭企業。正如經濟學家樊綱在近期的一次演講中提到,大企業是當前經濟發展、產業進步的決定性力量,中國的大企業不是多了,而是太少了。他領銜的研究團隊發布了《共享創新指數報告》,指出全球經濟產業組織的底層邏輯正發生顛覆性改變,科技競爭正從企業、城市之間的競爭,走向生態之間、城市群之間的競爭。在中國,兩個三角洲擁有明顯高于其它地方的創新水準,依賴的正是高密度、高效能的創新網絡。

第三,需要意識到資本市場對半導體產業的重要性。ASML所在的歐洲,從荷蘭政府到歐共體和后來的歐盟,都比美國更喜歡給企業補貼,ASML當然是受益者之一。但ASML真正解決資金問題,是通過在歐洲和美國的同時上市,連接全球資本市場后,企業發展很快進入了快車道。這一點,2010-2018年間上市的中概股企業一定頗有體會。

相對而言,國家資本擁有更長遠的眼光,但民間資本更注重投資回報中的正反饋效應,在瞬息萬變的市場,民間資本能夠更好地支持企業做出抉擇。畢竟,沒有一家企業事前知曉哪一條技術路徑,哪一種商業模式可以百分百獲得成功。所以,高頻高效的反饋機制對于企業十分關鍵,而資本市場的信號往往是最快速、最清晰的。

過去十幾年里,從互聯網科技到新能源汽車,一批中國企業借力資本市場,歷經重重困難,最終殺出一條血路成為市場寵兒。這些有國際競爭力、影響力的科技企業,應被視為“國家戰略型企業”。未來,中國必須持續擴大戰略型企業的矩陣,而半導體企業一定會以主角的身份,位列陣中。

編輯:黃飛

電子發燒友App

電子發燒友App

評論