在《無盡的現實:化身,永生,新世界,以及虛擬革命的黎明》(2011)一書中,布拉斯科維奇和拜倫森認為,「虛擬世界幾乎和人類歷史一樣古老」。

講故事、繪畫、雕塑、戲劇、手稿、印刷術、攝影術、攝像術、電氣化、廣播、計算機以及互聯網,作者認為這些媒介的效果與南美原住民煎服的「死藤水」(可使人產生幻覺,陷入所謂的「通靈」狀態)在某種意義上并無二致,都是允許人們從腳下的物理世界凌空而起,抵達另一個幻想世界。

周逵從媒介技術史的角度,認為媒介形態的「虛擬化」趨勢自古有之:從法國韋澤爾峽谷巖洞的壁畫到柏拉圖的關于洞穴人的哲學比喻,再到數字時代伊利諾伊大學創造的洞穴狀虛擬現實環境,媒介發展史完成了從「自然洞穴」到「虛擬洞穴」的回歸。「虛擬現實并不是什么新鮮玩意,不過是一個新式的標簽。」

眼下日益崛起的虛擬現實(Virtual Reality,簡稱 VR)為制造幻境的古老愿望提供了新的可能。虛擬現實無疑屬于兼具「科技性、媒介性和大眾參與性」的傳媒藝術,而且是當下最富活力、最具可能性的傳媒藝術之一。虛擬現實集中體現了傳媒藝術的科技屬性:「在創作上走向機械化、電子化、數字化的無損與自由復制創作;在傳播上走向非實物化的模擬/虛擬內容傳播;在接受上走向人的審美感知方式的重新整合。」

虛擬現實既承載了一種延續,也宣告了一種斷裂。我們遁入幻境的愿望一如既往,而遁入幻境的方法則迎來了劇烈變革。隨著數字媒體技術的進步,虛擬現實或將成為人們達至幻想世界的終極手段,原有的媒介手段屆時難免相形見絀。

捆縛幻想世界大門的重重鎖鏈紛紛崩壞,虛擬革命轟然作響,正在重塑我們腳下的土地。

何謂虛擬現實?

「虛擬現實」一詞最早出現于法國戲劇家翁托南·阿鐸《劇場及其復象》(1958)一書。阿鐸認為,戲劇與煉金術一樣,都是虛擬現實向象征世界凈化升華的一個過程,阿鐸將其稱之為「精神的復象」。阿鐸對虛擬現實的理解類似于戲劇,是假扮的現實。

不過,虛擬現實的實踐比它的名詞出現得更早。飛行模擬一般被視作虛擬現實的前身。1920 年代,由美國艾德文·林克研發的「林克機」,可視為虛擬現實的早期嘗試之一。使用者進入封閉的「機艙」之后,聽從指令,接收反饋,通過操作面前的儀表盤來模擬飛行。「林克機」好似游樂場里的旋轉木馬,可以升降轉向,為使用者模擬出飛行時的種種感覺。用飛行模擬器來訓練未來的飛行員,既降低了成本,也更為安全。

1935 年,美國科幻作家斯坦利·溫鮑姆發表小說《皮格馬利翁的眼鏡》。故事里有位教授發明了一副眼鏡,戴上之后,即可穿越屏幕,進入到影像之中。「你就是故事人物,你就在故事里面,就跟做夢一樣!」不同于愛麗絲掉進兔子洞才得以漫游奇境,溫鮑姆設想我們可以憑借特定的視覺裝置來進入虛擬世界。

1950 年代,美國的一位電影放映員莫頓·海利希設想了一種占滿觀眾整個視野的屏幕,屏幕不是平的而是彎的,也不需要眼鏡,以全景的方式令人產生一種置身其間的幻覺。「在虛擬現實中,屏幕會把觀眾從頭到腳,整個吞掉!」后來海利希在《未來電影》(1955)中提出了一個大膽的設想,打算造一臺集成人類五大感官的設備,使觀眾能夠完全沉浸在影片里。

到了 1962 年,概念落地,海利希研制出一款名為「傳感影院」的設備。這是一臺立體電影設備,其造型和后來游戲廳里的投幣街機頗為相似。使用者坐上具有震動功能的摩托車座椅,眼前是預先錄制的沙漠風光短片。設備不僅發出轟鳴聲,還有風扇吹風,給使用者制造出一種在沙漠中風馳電掣的感覺。

1965 年,美國計算機專家伊凡·蘇澤蘭發表了一篇名為《終極的顯示》的文章,預言在未來計算機將提供一扇進入虛擬現實的窗戶,人們可以漫步數字奇境而不必受制于物理世界的法則。

三年后,蘇澤蘭在麻省理工學院研制出一款頭盔顯示器,頭盔通過追蹤使用者的頭部運動進而呈現圖形。盡管圖形不免簡陋——僅僅只是幾條線段而已,但該設備已經初步實現了立體畫面顯示、虛擬畫面生成、頭部位置追蹤等關鍵技術。因而不少人據此認為蘇澤蘭而非海利希才是真正的「虛擬現實之父」。當時這款設備巨重無比,設計者只得從天花板上垂下一根支架將其固定住,如此方能正常使用。因而它很快贏得了「達摩克利斯之劍」的綽號,仿佛使用者隨時都有可能送了性命。

Ivan Sutherland, The Father of Computer Graphics

1984 年,在硅谷一所并不起眼的社區大學,一個臨時拼湊的項目團隊開始探索虛擬現實技術。當時年僅 24 歲的賈瑞恩·拉尼爾牽頭成立了 VPL 研究公司,致力于虛擬現實技術的商業化,并制造出一系列虛擬現實設備。令人遺憾的是,這些產品與人們的期待相去甚遠:硬件設備不僅造價昂貴,而且體積龐大,運行速度也慢,用戶體驗還很糟糕。最終,該產品在市場上毫無懸念地遭致慘敗。當時有媒體聲稱:該技術是不存在的。VPL 公司在 1990 年代宣告破產,唯一的成果是推廣了「虛擬現實」的術語。

不過虛擬現實的火種畢竟還是保留了下來。近年來,隨著跟蹤、渲染及顯示等關鍵技術的成熟,更多低廉優質的設備開始出現在市場上。人們突然意識到,虛擬現實「熟了」,它正成為投資者們競相追捧的新寵。2014 年 3 月,Facebook 斥資 20 億美元收購 Oculus 公司(該公司致力于虛擬頭盔等設備的開發與推廣),創始人兼 CEO 馬克·扎克伯格斷言:虛擬現實是繼智能手機之后的下一個平臺,將深刻改變我們的生活、工作以及社交方式。谷歌、索尼等公司也不甘人后,大舉進軍,搶灘布局,仿佛虛擬現實就是下一個風口。投資者們相信,率先拿到虛擬現實的船票就意味著將在未來世界前程遠大。

隨著技術的發展與成熟,學界對虛擬現實的界定也「由粗轉精」,原有的分歧縮小,概念逐漸明朗。

1994 年,美國學者邁克爾·海姆在《虛擬現實的形而上學》一書中認為,「虛擬現實是一個事件或實體,并非真實卻效果逼真」。海姆為我們梳理了當時衡量虛擬現實的七大指標:模擬、互動、人工、沉浸感、臨場感、全身沉浸、網絡傳播。這些指標對虛擬現實的衡量確有助益,相互之間卻難免重疊交叉。

喬納森·斯特爾不滿于商業資本對虛擬現實是「一套技術裝置」的強勢界定,他們試圖從傳播學角度重新理解虛擬現實:虛擬現實指的是由傳播介質所引起的一系列知覺體驗,以此實現某種臨場感,故而虛擬現實區別于純粹的心理現象(如夢境或幻覺),因為這些體驗并不要求知覺的介入。斯特爾還提出了兩個重要的評價指標:生動性(廣度、深度)和互動性(速度、范圍、映射)。

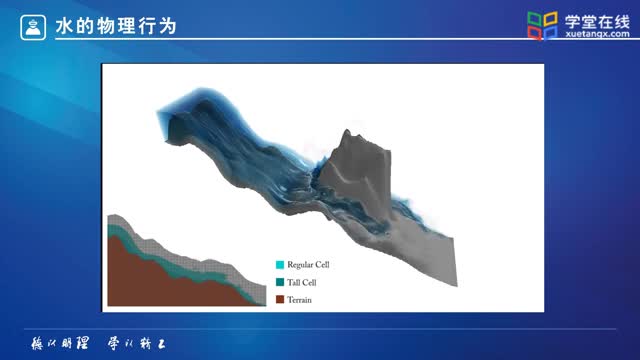

馬里奧·古鐵雷斯等人則將虛擬現實的指標提煉為:沉浸感和臨場感。前者在程度上有深有淺,靠的是用戶的感知(視覺、聽覺、觸覺等);后者則比較主觀,與用戶的心理相關。古鐵雷斯提醒我們注意臨場感和參與感的區別:可以是臨場卻沒有參與感(比如在體育館心不在焉地看一場無聊的比賽),也可以是不臨場卻極具參與感(比如在電視機前看自己心愛的球隊踢球,不由自主地搖擺身體)。古鐵雷斯等人建議將虛擬現實放置于「真實—虛擬」的連續體中進行考察,即一條「真實環境—增強現實—增強虛擬—虛擬現實」的連續性光譜。

總之,虛擬現實既是一項技術,也是一種體驗。它附著在一套媒介裝置之上,通過啟動這一裝置,虛擬現實予以展開,從而允許我們獲得包括沉浸、臨場、交互在內的種種體驗。

如今技術正在加速成熟,聞風而至的資本奮力推動,落地在即的虛擬現實由此暴得大名。可以預見的是,虛擬現實注定是一個不斷更新的概念,它的各項指標將隨著技術革新而水漲船高。科幻預言了虛擬現實的未來前景,而科技則支撐并規定了虛擬現實的實際邊界。

時光機的承諾

虛擬現實向我們發下宏愿:因為虛擬,你將無所不至。

這也是虛擬現實最令人振奮的地方。虛擬現實仿佛一架可以任意穿梭時空的時光機,或者說猶如神話中的傳送門,將我們送抵一個個充滿無數奇跡和無限可能的平行宇宙。霍華德·萊茵戈德說,「虛擬現實是另一個世界的神奇窗口,或者說真正的現實在屏幕之后陡然消失」。

虛擬現實如今被應用于影視、游戲、醫療、探險、軍事、教育等領域,例如「大英博物館使用虛擬現實傳送游客到青銅時代」。《衛報》甚至刊文討論「虛擬情色如何帶來世界和平」。

美國軍方的「虛擬伊拉克」項目較早地應用了虛擬現實技術。據統計,超過 20% 的伊拉克退伍老兵患有「創傷后應激障礙」,即經歷巨大的心理創傷之后所出現的創傷性再體驗的精神障礙。例如,有退伍老兵在美國街頭開車時,看到對面奔跑的小孩,就可能會觸發他關于被車隊碾過甚至是自己碾過的孩子的戰爭記憶,進而產生焦慮、內疚、自我厭惡等情緒。「虛擬伊拉克」能夠為老兵們再現戰爭場景:風沙呼嘯,玻璃碎裂,集市熙熙攘攘,迫擊炮由遠及近,甚至還可以模擬尸體燒焦后的氣味。這種借助技術的「暴露療法」,試圖讓老兵「重返」戰場,打破記憶中原有的連接,防止日常事件勾起痛苦的回憶,從而降低患者的恐慌。事實證明,療效不錯。

虛擬現實提供了身臨其境的體驗,使用者將切切實實地「感同身受」。有人斷言虛擬現實將成為「同理心的終極機器」。以虛擬現實技術拍攝而成的紀錄片《錫德拉灣上空之云》(2015),講述了約旦札塔里難民營一名 12 歲少年的故事。該片在 2015 年達沃斯世界經濟論壇上首次展映,這些來自世界各地的名聲煊赫的參會者可能終其一生都沒有機會走進約旦難民營的帳篷。借助虛擬現實,他們卻突然發現自己置身其間,與難民們一同席地而坐,體驗生活的艱辛。

在不遠的未來,賽博空間或許可以成為虛擬現實的下一個平臺。《神經浪游者》(1984)、《雪崩》(1992)等科幻小說為我們展示了一個與現實世界平行的賽博空間、一個隨時可供接入的虛擬三維空間。在現實世界中彼此隔絕的人們,在賽博空間中可以通過各自的「化身」進行交流互動。這種交流不是簡單的訊息傳輸,而是「化身」的面對面接觸。威廉·吉布森在《神經浪游者》中預言了一個把人類裹挾進媒體之中、將日常生活排斥在外的賽博空間。

科幻作品往往對虛擬現實的未來充滿信心:虛擬現實技術終將被整合進我們的日常生活,并重新構架我們的世界,我們將漸次遷移進入虛擬世界。

致幻劑的威脅

虛擬現實之所以廣受追捧,在于它是更為廉價、也更為安全的致幻劑。以往要靠長途旅行、長時間閱讀、長期社會交往才能獲得的經驗,如今可以一鍵獲取,以至于原來的神奇和感動都變得廉價易得。不少人對虛擬現實贊許有加,他們相信沉迷于虛擬現實并非壞事——即便人們不沉迷于虛擬現實,也極有可能會沉迷于其他惡習,比如賭博或濫用藥物。相較之下,沉溺于虛擬現實反倒是不錯的選擇。

然而,反對者則堅稱這種數字致幻劑并非無害。邁克·馬德里等人最近指出,虛擬現實的倫理困境體現在四個方面:第一,由于長期沉溺而引發的心理問題;第二,使用者跟虛擬現實互動頻繁,卻對現實環境中的互動置之不理;第三,虛擬現實所提供的內容可能具有風險(譬如暴力、情色);第四,個人隱私面臨侵害。

虛擬現實的生產者們永遠鼓勵我們即刻接入虛擬現實,卻并不保證我們能夠安然返回。現實與虛擬的版本往往相差懸殊,現實顯得太蒼白、太糟糕、太艱難,猶如廢墟一般荒蕪。在未來,我們是否會長久地避入虛擬世界,而喪失抽身返回的勇氣呢?

「被困在虛擬現實中的人物」是科幻作品樂于表現的主題之一。我們也許應該追問,虛擬現實是否意味著一種潛在的囚禁:焦躁不安的受困者們但愿即刻返回現實,卻苦于找不到「退出」按鈕。《黑客帝國》(1999)、《盜夢空間》(2000)等科幻電影向我們發出警告:虛擬現實是否會被當作唯一的真實?我們真的能夠區分虛擬現實和真正實境嗎?

在虛擬現實中,你將會擁有一個怎樣的「化身」?它會遵循什么樣的規則?這是否會重塑我們的社會態度,比如讓我們在現實中變得更加暴力?電影《感官游戲》(1999)對此進行了討論:在未來,人們瘋狂地迷戀游戲。人們迫不及待地把游戲驅動器和身體連接,進入一個如假包換的虛擬現實。在游戲中,人們可以肆意地作惡與殺戮,因為所有的結果都可以一鍵撤銷。可怕的是,現實和幻覺之間原本脆弱的分界線正在分崩離析。如腫瘤般蠕動的游戲驅動器不啻構成了一個隱喻:虛擬現實成了無法擺脫的寄生獸,而使用者則是任其擺布的宿主。

除了致人迷失,虛擬現實是否還意味著一種操控?電影《黑客帝國》中,一個喜歡探聽的黑客無意中發現了終極秘密:所謂的「真實世界」是模擬出來的!其背后的真相是:幾個世紀以來,機器人一直在奴役人類并將其作為能源來利用。每個人的身體實際上都被囚禁在一個詭異的、滑膩膩的繭狀物里面,而在意識中他們卻過著與常人無異的生活。

文化歷史學家邁克·杰伊曾經介紹過一種名為「楚門妄想癥」的精神疾病,即患者們深信有人正在偷偷拍攝他們的生活,并在電視上作為真人秀播出。杰伊富有洞見地指出,這不僅僅是一種特定的精神疾病,也是全球化時代人類普遍的偏執癥候:無孔不入的媒介扭曲了我們的現實觀念,讓我們篤信自己就是宇宙的中心。

一位沙漠牧民會比較可能相信他要被燈神用沙子活埋,而對都市美國人來說,則是被中情局植入了芯片而處于監控之中……與其說是病人與周圍的文化相疏遠,不如說是他們被文化所吞噬了:由于無法確立自我的邊界,也因病人對社會威脅的超強感知,而往往只能聽憑其擺布。

這是妄想時代的妄想寓言,它試圖讓我們相信自己正身處于一個常人難以覺察的巨大陰謀之中。

當技術擁躉們為虛擬現實歡欣鼓舞之際,科幻電影早已向我們做出了悲觀的預測。當虛擬現實壓倒了現實,或者說虛擬現實入侵了現實并取而代之,我們該何去何從?《盜夢空間》片尾那只停不下來的陀螺提醒我們:有時抽身返回并沒有那么簡單。

我們似乎有必要反思:究竟驚悚是一種妄想,抑或驚悚已經在路上?

后人類身體

科幻作品為我們描繪了一幅關于虛擬現實的可怖圖景:沉溺其中的人們或將混淆虛擬與現實的界限,自我迷失,甚至受人操控。然而,蘭登·溫納提醒我們:技術的背后有時并沒有一個巨大的陰謀,而是技術本身啟動了一種趨勢,以其自身的邏輯,不可避免地重新構架這個世界。作為技術的虛擬現實或將重構我們的世界,包括我們的身體。

1985 年,唐納·哈拉維發表了《賽博格宣言:20 世紀晚期的科學、技術和社會主義的女性主義》。哈拉維宣稱,自然生命和人造機械之間的界限已不復存在。「我們的機器令人不安地生氣勃勃,而我們自己則令人恐懼地萎靡遲鈍。」哈拉維斷言我們都將成為「賽博格」,一個「控制論的有機體,既是機器和有機體的雜糅,也是現實和虛擬的混合」。哈拉維堅稱我們的身體將為技術所改造,其勢不可阻擋。

后人類主義其最具顛覆性的一點在于「身體的自足與整一這個前提預設開始動搖了」,趙柔柔將其稱之為「斯芬克斯的覺醒」,即斯芬克斯如今可以坦然接受自己的賽博格身份,甚至引以為傲,而不至于像原先那樣羞憤難當——因為人人皆為斯芬克斯。

個體正在經歷前所未有的虛擬化改造,不斷為信息技術所吸納。

斯科特·巴克孟在《終端身份:后現代科幻中的虛擬主體》(1993)中指出:在終端身份時代,主體與信息技術緊緊綁定,「被模擬、變形、更改、重組、基因改造,甚至被消融殆盡」,成為一種新型的、被緊緊聯接的主體。賽博空間把傳統社會賴以支撐之物連根拔起,使得我們轉變為「后人類」,并將我們強行納入「網絡離散」的狀態,以便和全球大規模的數據流動相對接。

巴克孟指出,鮑德里亞的文章試圖將身體轉化為一種裝置,這種裝置可以為遠程界面所完全吸納。身體不再是隱喻或者象征,皮肉之下別無他物。如今,身體意味著無限的界面,這也意味著主體破碎、泯然于眾。

未來學家對未來的判斷則更為激進,他們認為人類的身體在未來將變得無足輕重,甚至是可有可無。凱瑟琳·海爾斯在《我們如何成為后人類》(1999)一書中指出:信息的「去身體化」促使人類開始轉變為后人類。「去身體化」意味著人類逐漸抽離肉身而成為信息的集合體,人的意識甚至能夠像下載計算機數據那樣被下載并永久保存,成為「缸中之腦」。

身體存在與計算機模擬之間并無本質區別或者說并非不可逾越,傳統意義上「自我」的概念不再適用于后人類。在自由人文主義者看來,認識先于身體,身體是有待掌控的客體;在控制論者看來,身體不過是承載信息代碼的容器而已;后人類主義則走得更遠,直接「擦除」主體性身體,身體盡可為機械所替換,主體意識無需依傍。

然而,不少學者對未來學家們的激進論斷并不認同。至少就目前而言,「去身體化」的判斷還言之過早,虛擬現實并沒有完全「擦除」身體,反而凸顯出身體在媒介交互中的重要位置。

肯·希利斯在《數字感覺:虛擬現實中的空間、身份及具身化》(1999)中認為,虛擬現實承諾我們可以棄置肉身、以純粹的數據形式「浪游」于賽博空間之中,但這其實并不容易辦到。我們或許可以享受「從脆弱易朽的肉身世界和真實空間逃逸出來的自由」,但這不過是一種新的身體感覺形式罷了,并非真正地「脫離肉身」。

不過,人類身體感知方式的改變業已成為不可避免的趨勢。與笛卡爾「靈肉兩分」的二元本體論不同,法國思想家莫里斯·梅洛-龐蒂認為,身體才是我們與這個世界發生關聯的相關項。他強調知覺的身體性以及身體的意向性。

沿著梅洛-龐蒂的思路,馬克·漢森認為,新媒體技術重新調整了身體與技術的關系。技術試圖通過動作捕捉、感官刺激、可視化界面等方式,來重新中介我們的身體與世界的關系。如今輪到身體出場了,視覺不再獨占上風,視覺的知覺經驗將轉向身體的體感經驗。

以上對人類身體命運的兩種判斷不啻反映了一個事實:由技術所中介的后人類身體正在日益成為關注和爭議的中心。不過,這兩種判斷并不是決然對立的:「去身體化」或許只是更為遙遠的未來,而不是我們現有視野范圍內的前景。

無論是「去身體化」還是「身體體驗方式的改變」,在多感官體驗的取向上是一致的:視聽觸等諸種感官體驗,將在不斷進取的虛擬現實中得以實現。

現代視覺文化籠罩下被長期忽視、壓抑的身體,不再屈居于視覺之下,而是與日漸崛起的虛擬現實攜手來到我們的面前。

遁入幻想世界是人類的永恒夢想,而虛擬現實則被視作實現這一夢想的終極途徑。虛擬現實的命名早已指明了它的終極使命,即打造一個前所未有的虛擬世界。這并非遙遙無期,而是已呈黑云壓城之勢正向我們不斷迫近的未來。

電子發燒友App

電子發燒友App

評論