據外媒報道,加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)在周日發布的研報中稱,雖然蘋果(納斯達克證券代碼:APPL)服務業務目前是公司的增長動力,但受硬件銷售下滑的影響,該項業務的增速可能會出現下滑。

加拿大皇家銀行資本市場預計,在截至2018年年底的2019財年第一財季,蘋果服務業務營收增速會降至18%,低于此前預計的大約27%。該投行的分析師在研報中稱,假設蘋果服務業務并未出現結構性問題,營收增速的放緩主要受一系列問題的影響。

“我們認為,鑒于蘋果當前有吸引力的估值,以及該公司在2019年年底通過推出新服務,讓服務業務的重新加速增長的可能性,投資者目前保持樂觀會更好,”加拿大皇家銀行認為新服務可能是從蘋果購買內容的新選擇。此外,鑒于蘋果賬面上依舊持有超過1260億美元現金,蘋果當前股價已處于低估狀態。蘋果股價周一下跌1.50%,報收于150.00美元。

蘋果因iPhone銷售放緩而受到市場密切關注,該公司辯稱,iPhone銷售放緩給公司營收構成的影響將至少部分被其服務收入的增長所抵消。上周,蘋果首席執行官蒂姆·庫克(Tim Cook)在接受CNBC采訪時曾表示,“你會看到我們今年推出新服務。還會有更多的事情發生。”

加拿大皇家銀行指出,蘋果服務業務增速放緩的原因之一,是缺少用戶對AppleCare服務的購買。因為蘋果產品用戶升級硬件的速度比過去放緩許多,消費者不再購買蘋果的保修服務。另一個因素則是來自谷歌的流量獲取成本支付可能會減少。通過與蘋果的交易,谷歌的搜索引擎服務成為蘋果產品的默認搜索引擎。

第三個導致蘋果服務營收增速放緩的原因,可能是一些應用開發者正規避蘋果的收入分成政策,其中就包括Netflix。Netflix目前已不再通過iOS應用簽約新訂閱用戶,這也就意味著該公司無需再向蘋果繳納30%的收入分成。加拿大皇家銀行資本市場指出,iOS和Android平臺的應用開發者似乎都在避免向應用商店繳費,這減弱了蘋果從開發者制作的內容中獲取營收的能力。

蘋果爆雷沖擊代工廠

昌碩位于上海火箭村,是蘋果全球的第二大代工廠,有6萬工人,每月極限產能達到500萬部蘋果產品。

數月之前,蘋果風光地登上了萬億美元市值,包括生產線的工人也都預測XR將大賣,但等來的卻是昌碩的產能收縮。

有工人表示,他們已經開始做四休三,拿2600元的底薪。工人開始揣測突然拆生產線的原因:“XR賣不動了吧,蘋果不行了。”

去年年底恐慌感越來越彌漫開來。昌碩位于上海的五個工廠,大部分都已無班可加,有些產線幾乎停滯,工人開始“自離”。

中介把工廠給的招募費分成兩份,一份自己賺,一份發放給工人。很多工人只拿到允諾返費的一半,有些拿到三分之一,甚至有工人已經被中介拉黑,拿不到一分錢。

向組長討回那120元之前,王希不打算再多說什么。他遇上了昌碩近年來最大的產能收縮。兩個月前,這個僅次于富士康的第二大蘋果代工廠,因蘋果砍單,陸續拆掉了iPhoneXR的產線。

像許多產線工人一樣,之前他還講著要改變命運的奮斗故事,他篤信流水線只是人生的必經之路,一有時間就用盜版軟件學習編程。他的夢想是成為手機設計師。

現在,他和他的工友開始無班可加,一些人已經離開工廠。

事情其實早有征兆。兩個月前起,蘋果股價暴跌6%,市值蒸發700億美元。2019年1月3日,蘋果CEO庫克寫給投資者的公開信坐實了蘋果下滑的趨勢。庫克預計,2019年第一財季,受大中華區的iPhone、Mac和iPad銷售下滑影響,蘋果的大部分營收都不及預期,大中華區營收下降額超過蘋果營收下降的總額,史無前例。公開信后一天,1月4日,蘋果股價又暴跌近10%。

昌碩是蘋果全球的第二大代工廠,位于上海火箭村,周邊習慣稱之為“蘋果村”,有6萬工人,是蘋果第一大代工廠富士康鄭州的四分之一。后者的25萬工人月產能可達1500萬部,和碩(昌碩母公司)并未公布產能情況,但《財經》記者從相關人士處得知,昌碩每月極限產能達到500萬部。

王希和他身邊的所有人都沒有預料到這樣的情況,三個月前,蘋果還風光地登上了萬億美元市值。所有人都預測XR將大賣,不管是產線工人,還是華爾街的金融精英。

有人預計,昌碩的產能收縮很有可能將是長期的,王希恐怕沒有太多時間考慮夢想了。

王希的上一份工作,是在距離昌碩不遠的上海郊區工業園里生產麻將機和衛浴產品。中國走的是一條跟日韓都不同的制造業路徑,既加工600美元的iPhone,也生產五花八門的廉價產品。它們的產線工人通常是同一撥人,來來回回轉換。

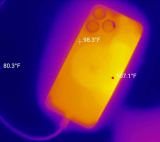

一部iPhone要經700人的手,400個制造工序,是普通手機的十倍。把手機放進儀器,測試一分鐘,顯示通過,再拿出來。流程智能化改造之前,完成這幾個動作就是王希的工作,比做麻將機還要簡單。

“螺絲釘”,外界是這樣稱呼產線工人的。跟很多工人一樣,王希很反感,他認為他真正的事業目標是手機設計師,微信名字叫“不一樣的點”。

最接近夢想的時刻是在深圳,他在一家手機代工公司深圳億通做主板焊接。去了三個月,就給老板陳偉榮寫信,A4紙手寫一整頁。跟那些有學歷的人一樣,他獲得了跟產品經理半小時的約見。對方問他要設計方案,他沒給,怕想法被偷了。

蘋果的硬件制造涉及數百個供應鏈,是上百萬人的營生,整個代工生態為同一套規則和共同的利益驅使,龐雜、巨大,步調卻又極其一致。

蘋果公司是這個生態的頂層設計者,操作指南上一個數字的變動,就能改變中國數十萬計工人的命運。

在蘋果的全球第二大代工廠昌碩,已經離開了的人在慶幸,留下的人陷入一次又一次恐慌。

超級產品,超級遷徙

蘋果一旦發布超級產品,昌碩的流水線工人就會暴增,大量臨時工如候鳥遷徙一般入場

差不多十年前,昌碩科技所在的火箭村因華碩聞名。2009年華碩上網本如日中天,月出貨量高峰可達100萬臺。作為華碩代工廠和碩集團的子公司,昌碩也成為上海最大的電子工廠。

但現在,上海的出租車司機都會告訴你,“這里是做iPhone的”。 “PEGATRON”,這個昌碩灰色樓群頂處的橙色logo,就是華碩僅存的印記,大部分工人不知道怎么念。

今天7個昌碩廠區都在生產跟蘋果相關的產品,蘋果迄今為止已經賣出了10億臺iPhone,其中小部分來自和碩,大頭是富士康的。

蘋果訂單是昌碩的生命線,也是火箭村的晴雨表。

旺季時,傍晚下工時間一到,距離廠區不遠處的昌碩夜市門口就亮起了醒目的燈箱廣告:“看男科到申浦”。女士胸衣店的老板娘會推薦買加厚的,這樣比較受歡迎。問哪里有紅燈區,“最忌諱說這個”。

還有人迷上賭博。夜市不遠處,魯迅公園里就有老虎機,昆山世碩廠區附近也有不少,連帶火了夜市里的貸款生意。一家日用品店的告示牌上,正面寫花唄支付,背面寫花唄套現。

但是幾個月的量產期一過,這些就隨著臨時工一起通通消失。

按照庫克的看法,全球找不到第二個國家能夠如此快速擴大和縮小用人規模。這也造就了中國代工產業的黃金十年。2004年富士康最先看準了這種需求,很長一段時間內都是蘋果的唯一代工廠。

直到2012年,和碩從富士康手中搶來了iPhone4S訂單。緊接著的2013年一季度,和碩營收同比增長31%,以289億美元的營收總額首次躋身世界500強。而富士康遭遇了十年來的最大幅度下降,營收同比減少19%。

蘋果給代工廠的利潤率向來隱秘。業內估計,內存32G的iPhone 7生產成本是400美元,代工費只有5美元,不過,這個價格已經高于其他手機品牌數倍。此前,受益于蘋果,富士康拿到了全球電子制造業過半的市場份額,話語權也越來越大。蘋果不希望富士康一家獨大,其他人想分食利益,爭奪戰從此開始。

iPhone是全球保有量最高的智能手機,這源自蘋果對于產品質量的嚴格把控。王希之前曾在深圳的手機小廠做主板焊接,幾十個人就可以做完一部手機,最后一道質檢。

但在昌碩,質檢被分拆在組裝、測試以及包裝三大程序中的各個環節,越到后面越嚴格,王希所在的測試部,第一道工序就是質檢。

產能和質量控制,是代工廠能否贏得蘋果訂單的核心。

和碩一直想從富士康手里搶走更多蘋果訂單,2012年起,上海昌碩廠區已擴建至現在的7個。和碩并未公布產能的具體數字,但《財經》記者從相關人士處獲悉,正常情況下6萬工人,每月能生產200萬部iPhone。而富士康鄭州工廠,因背靠25萬龐大的勞工人群,正常產能是昌碩的7倍。

iPhone XR量產前,多家***地區的媒體報道,因和碩產能問題,蘋果會將部分iPhoneXR訂單轉給富士康,這款新手機和碩的占比從三分之二降為三分之一。產能不足的原因是工人短缺。

這也是一到旺季,昌碩就需要大量臨時工人的原因。如何快速召集起足夠的人工,并進行有效管理,一直是頭疼的事情。

比起成為昌碩的第一批蘋果產線工人,林丹更享受他在傳銷組織的日子。到昌碩的第一天晚上,他就丟了手機。“新買的華為u8800,sim卡還沒插上。”那是2012年一天的凌晨五點,林丹在工廠宿舍醒來,拿起手機看了一眼時間,兩小時后起床,手機沒了。

從2012年開始,幾乎蘋果每發一次新品,產線工人就更換一輪。用人高峰期也是離職高峰期,宿舍時有小偷。和林丹一樣,2017年王希剛到時也不太順利,不能像以前一樣,用盜版軟件畫手機設計圖了,害怕電腦被偷。

2018年中秋前夕,在一個火箭村爆紅的視頻下,王希長篇大論討論蘋果產品路線的失敗,他提前一個月看到了XR樣機。《財經》記者問他為什么,他說,“又是劉海屏,沒有任何創新,我無法容忍這種設計。”

那時,蘋果公司直奔萬億美元市值,預測新品XR會大賣,分析師把預期調高至了總銷量的四成,和碩最終分到了2400萬部訂單。訂單量這么大,昌碩連夜拆掉iPhone 8產線,架起32條新線生產XR。那時,沒有人知道兩個月后會發生什么。

蘋果訂單一來,中國數十萬臨時工人的遷徙開始了。麗麗是其中一個新進的臨時工。

在這家世界500強的面試現場,她拿出大專學歷證書,對方看了一眼,然后要求她背出26個英文字母。

因為人多,屋子里充斥著各種人的汗味。和她同處一室的,有紋著花臂的大叔,也有斷了小手指的中年婦女。一個不會背字母表的男人,被叫到一旁,跟著工作人員念了一遍又一遍。那天上午結束后,所有人都簽了合同。一個錄入指紋分不清左右的男人,也被錄取了。

麗麗沒有確切告訴《財經》記者,她為什么當年從當地專科學校畢業后就離開老家。她一開始也沒有說,當從一個招聘群中看到能賺“返費”時,錢已經快花光了。她只是在決定動身前,用百度搜了一下,“昌碩,世界500強。”

返費,可以理解為工廠給流水線臨時工人的額外獎金。昌碩通過返費高低調節臨時工的規模,旺季時,加高返費,淡季時降低返費,像海綿吸水一樣靈活。不需要任何技能,外加一筆返費,就可以調動中國200萬流動人口的積極性。

即使頭一次來的人,也能感覺到火箭村的躁動。一下出租車,三五個摩的男女迅速圍過來,“美女,找工作嗎?”工廠保安室就在10米遠的地方,上面貼著醒目的報警電話。

其中一位自稱昌碩員工的李姐說,現在“返費”漲到了7800元,跟《財經》記者之后遇到的所有“招聘人員”一樣,她脖子上掛著昌碩工作牌。

和麗麗一樣,中秋前夕來這兒的都是找工作的,而找工作十有八九是為了返費。

麗麗最終承認,自己是來賺返費的。中介給的許諾是產線做滿45天,達到要求,就有返費。在這里,返費讓所有人實現了某種平等,學歷的意義為零,想賺返費,就上流水線,成為數萬產線臨時工的一員。

工人召集的速度比預想中要快。中秋節一過,返費的數額就從峰值的7800元降回4500元。

麗麗被安排進了十人的外宿間(廠區宿舍不夠用,昌碩在廠區外給臨時工設置的臨時宿舍),墻面裂開幾條縫,女工們晾曬的無磁內衣遮住半邊窗,光線很暗。她摸了摸床褥,有點兒潮,跟管理員說,不干了。

到那一刻,麗麗才說,離開老家是為了逃婚,在這不會有人認識她。只是沒想到,從一個糟糕的地方到了一個更糟的地方。

工廠既用返費吸引人,也用返費拖住人。做滿相應天數,結費的日子也會再被多壓半個月。如果在此之前擅自離職,叫“自離”。不但返費拿不到,還會進入人事的黑名單,半年內不僅不能再進昌碩,富士康也不要想。

工人做到多少算讓工廠滿意,最后能拿多少,都沒有一個標準,反正它們不會出現在合同里。一個昌碩工友群里常年貼著這樣的廣告:找工作被騙只有兩種人,一是異想天開的人,二是陌生城市的小白。

中介神通廣大,“如果你想,免費消黑名單。”他們不僅從工廠賺取利潤,也從工人這邊賺錢,提供從招工、面試到消黑名單的一條龍服務。

昌碩把部分的臨時工招募外包給中介公司,又在廠區到處張貼“不要通過中介進廠”的警告。一位接近昌碩人事部的員工告訴《財經》記者,這種辦法是可以提高招人的速度,而且,如果因中介出了什么問題,昌碩可以沒有任何的風險。

蘋果訂單的逐年增加,返費也在逐年翻番,這是為了吸引更多工人。周邊的生意機會也急速膨脹,在火箭村每走幾步就有中介公司,叫法千奇百怪,勞務公司、招聘公司、派遣公司??但哪家真的跟昌碩有協議,誰也說不明白。

如果說做這行有什么訣竅,就是隱藏好自己的中介身份。

兩分鐘內,阿金已經從名牌包中,摸出了隨身攜帶的勞動合同,指了指上面的昌碩公章,表明自己不是騙子。如果愿意,可以馬上簽。

按照阿金的說法,李姐是“黃牛”,在食物鏈最底層。每幫中介公司拉到一單,分到人頭費50元到幾百元不等,他們的許諾都不靠譜;黃牛上面是小中介,再往上是12家派遣公司。但問他屬于哪一層,阿金笑而不語,只是指了指脖子上的昌碩工牌。

“怎么樣,考慮好了嗎?”在夜市的一家麻辣燙店,阿金問一個還在猶豫的女孩。用他的話說,姑娘趕上了昌碩史無前例的福利期,為了產能,開始放水。

“不會背字母沒事,大面積紋身不是問題,臨時身份證也可以。但如果有殘疾,要提前說。”總之想要進昌碩,阿金就有辦法。一位華碩時期的昌碩老員工對《財經》記者表示,在十年前,這幾乎不可能。

阿金年紀不大,眉毛是時興的韓式永久眉,左手戴著金貔貅手鏈。朋友圈顯示,他有一輛奔馳和一輛寶馬,以及堆滿人民幣的辦公桌。產線上嚴禁拍照,阿金可以搞到產線美女的擺拍,再配上一句心靈雞湯式的勸慰:“沒有失敗的人,只有懶惰的人。”

但阿金發得最多的是給工人的轉賬記錄,“返費絕對不愁。”拿給王希看,笑《財經》記者沒見過世面,“微商的宣傳手法知道不?”

規則和潛規則

產線之上,到處都是規則,規則之外還有潛規則。操作員、線長、課長、組長有不同生存法則

職業教育只有兩天,中介把工人送進廠就不管了,之后都是隨機分配,運氣不好就去了組裝部。四十幾個工站,一天八小時基本要站立。如果被分到組裝部打螺絲,那就是“不幸中的不幸”。

產線上有句話,打螺絲沒有打到過手的,不是真熟練。

李磊第一天就打到了手。起頭很細,直接扎進大拇指,流了很多血。忍住不敢叫,產線上嚴禁說話,領導會罵。也不敢報傷,不然領導又會罵,“難道你沒有用模具嗎?”總之,“罵到你哭。”

模具是一大塊鐵,很沉,手機放好后用手拍一下,“啪”的一聲合上,只露出三個孔,再上起頭,總共四步。螺絲打上去只要一瞬,幾乎不到1秒,蘋果依然為此設定了必須遵照的標準操作。

蘋果認為標準化操作保證了動作的精密度。但對工人而言,螺絲孔太小,起頭遮住視線,速度起不來。如果是新手,還容易打滑,螺絲掉進模具,一拍屏幕就碎了。次數多了,上報課長簽字,也要挨罵。

學會這一套,螺絲平整又不傷到屏幕,至少半個月。真正的熟練是不用模板就能快速做到這一切。后來李磊可以一個人干三人的活兒。但如果被稽核人員看見就算違規,記下名字,上報挨批,標準稱呼叫“稽核”。

打破規則就有代價,沒有磨具,稍不注意就打到手。可寧愿打到手,也不能速度慢,因為后者代價更大。工廠的目標很明確,不管什么原因,產量必須達標,否則就得無償加班。李磊兩手一攤,“你要錢,他要命。”

所以打螺絲需要產線上最靈活的人。線長會挑人,活不活絡做兩天就知道,不行就換掉,李磊屬于靈活的。稽核員一來,線長使眼色,他手一抬,磨具立馬套上,改成正常操作。熟練不僅指速度,也指在規訓與犯規之間的自如切換。

但一旦產能增加,不少工序必須默認違規,否則產量達不到。2017年iPhone8產能暴增時,廠領導來巡視,發現一個工站上有作業員沒按手冊來,大吼一聲,勒令改過來。

產線不能斷,一斷就積壓。幾分鐘后再回來,那個工站積壓了上百臺機器。李磊回憶,那位領導當時呆住了,什么話也沒有,“灰溜溜地走了”。耽誤量產的后果他負不起。

五六年前,昌碩沒有那么多規章條令。但現在,蘋果公司是一切規則的制定者,幾百個制造工序都有標準手冊,不按手冊來,都算違規操作。產線上說話、不戴帽子,也在稽核范圍內。

稽核員不是個討喜角色,每天必須抓出兩個違規完成KPI,有人因此挨揍。盡管如此,稽核依然是最受歡迎的職位:每天就轉個兩圈,夜里還能找地方打盹。要做上稽核員得有門道。

《財經》記者從相關人士處獲悉,在工人人數與機器數不變的前提下,昌碩一個月的產能極限能達到500萬部。王希稱,iPhone XR拆線前,一個組的產能從4000部調高至極限的6300部,400人十小時做完。

產能暴增的代價就是報廢的手機堆積如山。再熟練的作業員,遇到產能增加也要打滑,不是劃傷外殼,就是壓碎屏幕。不良率從平時的兩三百臺開始翻倍。

王希有時看著覺得實在可惜,那么人性化的iPhone手機,生產過程卻如此狼狽。一部手機幾乎沒有不出問題的環節,一旦返修就要人工拆掉,取出那些可以用的零件,投入下一次使用,費時費力。

產線上一切都爭分奪秒,精神處于極度緊繃狀態。抽煙能解壓,但規則又來了,只能在抽煙室抽,每日每個人有配額。有時煙癮上來了,王希就打報告去廁所,但洗手間門口總是排長隊。過安檢時,把打火機藏在帽子里。

覺得不合理,也很難反饋,這時候他開始懷念起深圳的小廠,“至少可以給總裁直接寫信。”

在機器完全替代人工之前,這些無窮無盡的規則保證了蘋果產品的質量標準,工人唯一能做的就是接受,不去挑戰,成為沉默的螺絲釘。忍受不了就走人,工廠也不怕,因為他們會再回來。

如果沒有混上線長,這是大部分人的處境。

線長既要保證一條流水線的效率,又要讓流水線工人服氣。工資只多100元,但如果能“混”,好處就多了,更重要的是戴上紅帽,成為最小的“管理層”。

只打了一個月螺絲,李磊就當上了線長,工作變成處理異常,比打螺絲輕松不少。可以隨意走動,如果活兒少,就找地方打盹兒。

他是《財經》記者采訪的所有人中,唯一沒有被稽核揪過的。這需要驚人的熟練和耐力,但更多時候是社交技能:多拍拍領導馬屁,下班請女孩們吃吃飯。稽核員一半是女孩,李磊都認識。

因為人緣好又苦干,前任線長一走,幾十號人中,組長選了李磊頂上去。“機靈點,混得開。”他對《財經》記者說。一開始他要求看記者證,確認無誤后,才加微信,開口就是“美女,你氣質真好”。

混得開才能在產線上游刃有余,比如從嚴格的白班換到相對寬松的晚班。他允許工人說話,稽核來了就使眼色,這就是李磊服住下屬的辦法——善于讓別人喜歡他,“12個小時不讓說話,可以把人憋死。”但活兒總干不好的,他照樣會罵,實在不行就想辦法換掉。

認命還是掙扎

他們是產線最需要的人;他們積極、沉默又一無所有;他們不甘心做螺絲釘,懷揣夢想,又被現實輾軋

李磊因為厭倦做美容美發來了昌碩,在這里干活就行,不用向客人推銷各種產品。“推銷是謊話的一種,辣條也要說成人參。”父母本想讓他學廚師,他覺得臟,選了美發。

從美發技校課程中的各類推銷視頻和鍛煉口才的書里,李磊領悟了社交的心理技巧。他人老實,看見女孩就大腦空白,小時候還自閉,做包工頭失敗的父親經常兇他,因為這個他想過自殺。

李磊覺得,如果一個有自閉傾向的人進昌碩,“他什么都得不到”。做美發銷售接觸的都是人,起碼能變得會說話。

除了打螺絲,李磊學到的唯一技能就是解開鎖死的iPhone,這件事他做了上萬次,但換了其他手機就沒辦法了。與各種規章制度一樣,昌碩流水線上的一切工具和設備都依照蘋果公司的要求量身定制,包括螺絲在內都是非通用件。

這意味著“在那里學的就只能在那里用”,職業技能和資質不會因為時間長和熟練增進。換一個地方,一切又要重頭開始。“你可以去富士康,但那又有什么區別?”

離開昌碩前,李磊做到了分組長,比組長只矮一級,基本已經是一個普通流水線工人能夠夠到的頂端。做了組長才進入真正的管理崗位,工資漲到6000元以上,但沒有學歷基本不要想。如果要從產線升也可以,至少熬三年,像大多數人一樣,李磊熬不了。

有時候,即使有學歷也不見得有用,本科文憑進來直接就是4級,也就是組長,但要再往上爬,要看領導意思。

想當手機設計師的王希不稀罕,“組長算什么,組長上面還有課長,課長上面還有部長,廠長都不算什么。”他經常見到廠長,穿著同樣的粉色工作服,“大家都是打工的。”

林丹就是李磊說的那種什么也得不到的人。打罵下屬的事他做不來,阿諛奉承賄賂上級也不行。2012年底離開昌碩后,林丹去了一家快遞公司,本想以管理者的身份離開,可就是“運氣不好”,混了六年底層。后來他也承認,也許就是因為和這些規則擰著來,人生才發達不起來。

這個社會就是如此,跟產線上一樣,到處都是規則,規則之外還有潛規則。李磊很早就認識到了這一點,干滿一年,他去杭州做回了美容銷售。

iPhone XR線一搭上,即便是廠區里的正規宿舍,每間宿舍也多加了一張床,門口被堵住半邊,進出要跨過。小偷猖獗的時候又到了。就算筆記本在宿管處登記過,跟六年前林丹在時一樣,丟了也基本沒戲。

王希想著自己的大事,他決定搬出去。一是方便用電腦,能上淘寶是其二,網購很方便,有時買內褲還能多送襪子。

王希認為,他們是昌碩最想要的那種人,積極、沉默又一無所有。就是離開,也可能再回來,因為幾乎沒有其他選擇。

2018年7月王希想離職回老家,花兩個月把編程學了,“不見得要多精通,但一定要懂,搞設計遲早會用到”。這是過去一年多他第二次決定要走,這一次,盜版軟件都下好了。家里人勸來勸去,他又妥協了,他是家里唯一的男性勞動力。

他30歲了,是整條線上年紀最大的。流水線考驗體力,20多歲后,加不動班,薪水跟著下降。王希本來硬扛,有一天下工后,他頭痛到眩暈,才感覺到了這種恐懼。

但更讓他恐懼的是,30歲,這個改變命運的最佳年齡段,他可能要錯過了。

線上有個工人,每周六去上設計培訓課,學費交了3萬元。因為能交流軟件界面,王希唯獨與他聊得多。這個工人想學成后改行做家裝設計,平均工資能到1萬元。“有那么點改變命運的意思。”王希說。

昌碩周圍有很多培訓機構,美容美發是最普遍的,也有廚師、電腦編程,總之是與流水線所需要的不同技能。

王希說,如果只是為了更好的生活,那不叫夢想。“夢想不是為了錢,錢只是夢想達成后的附屬。”這幾年的挫敗和年齡增加了他的無力感,他開始懷疑自己的夢想。

昌碩也有設計部門,他向人事打聽過要不要人。對方并沒有直接回答他的問題,而是好奇他為什么要問,不然理解不了他的動機,他當場愣住,那個瞬間,他覺得還是不要掙扎了。

沒過多久他請組長吃飯,把一條云煙和幾袋檳榔擺在組長面前,他知道組長湖南人,愛吃檳榔。幾天后,他如愿做上了線長。他突然明白,“除非你有足夠資本和人脈,就像王思聰,否則想法都是空的。”

《財經》記者強烈感受到很多工人不滿于現狀的掙扎。他們想過實現更大的個人價值。

李磊曾夢想做演員,微博簡介一欄,至今都寫著畢業于北京電影學院職業技校。

“是真的嗎?”《財經》記者問。

“假的,想都不要想!王寶強也是遇到好導演才火的。”他說。

但他還是見人就說,2018年春節他的姐姐去橫店當了一天群演,賺了120元。這就是他與“演員”之間的唯一聯系了。

2018年8月,蘋果公司股價突破207美元,成為全球首個實現萬億美元市值的公司。昌碩也更新了智能設備,但不在產線,而是安裝在廠門口的人臉識別,用于防止iPhone的泄密。王希當上線長,工資漲了100元。

他經常從科技新聞中看到“工業4.0”這樣的字眼,解釋不清那是什么,只說機器取代人工。富士康計劃2020年讓中國工廠的自動化率達到30%。

一個可以預見的未來是,產線越智能對人工的技能要求就越低。王希所在測試部是目前技能要求最低的地方,也最容易被機器取代。華為的一條智能產線上,整條線只有六個工人,測試環節全部由機器完成。

王希和他的昌碩工友們隱約有一種不安。一位做masa組裝(home鍵組裝)的工人告訴《財經》記者,他的價值體現在兩個“NO PASS”。這個工序需要兩種機器的組合,但就目前機器的精密程度,它們有時放不到一塊,10個中有2個不通過,必須人工。這兩個不通過,就是工業4.0和他的距離。

這是種尷尬的矛盾。在數百種重復的無意義的動作中,他們參與了全球最智能消費品的制造。他們的價值看起來不可替代,時代卻在用最先進的技術逐漸消除他們的存在。他們是這個時代最接近工業4.0的人,也是唯一沒有“發展”的增長。

流水線上漂浮著主動或被動改變命運的夢想之光。手機設計師也好,美容美發師、演員、廚師也好,他們的退路看起來各有不同,其實都是掙扎。

蘋果撤場,返費泡湯

越來越多人有了向上的意愿,認為工廠只是生命中的必經之路,總有一天能走完這段,但猝不及防的是更現實的事情

2018年11月,一個接近2000人的工友QQ群終于脫離了“女人和六合彩”的熱門話題,開始有人問,“返費都到手了嗎?”月初已經透出風聲,但直到月中昌碩開始拆除XR產線,大家才有不好的感覺。

按照計劃,XR訂單夠做到今年2月,無論如何,提前三個月拆都太早了——早到有些人還沒有拿到返費,已經無班可加了。一位工人對《財經》記者說,他們已經開始做四休三,拿2600元的底薪。

QQ群里,人們各種揣測突然拆線的原因。“XR賣不動了吧”,“蘋果不行了”。

在這個龐大的代工生態閉環中,產線工人最靈活,也最遲鈍。

大部分工人從新聞上獲取信息,那時距離蘋果公司決定削減訂單已經快半個月了,理由是原本被寄予厚望的iPhone XR銷量慘淡。

2018年10月末,蘋果公司在iPhone XR上架兩周后就通知富士康及和碩,將原本計劃制造的總量7800萬部手機削減了三分之一(2600萬部)。《財經》記者沒有獲知昌碩具體被砍掉了多少訂單,但多數XR產線都被拆除了。有工人抱著僥幸心理,這不過是周期性的,旺季來昌碩做,淡季去別的地方,才能全年無淡季。

外界要悲觀得多:蘋果近年來怠于創新,在華米OV等中國對手的夾擊下,就快跌落神壇。蘋果發布2018年第四財季財報后,華爾街的質疑情緒達到了頂峰,蘋果市值跌破8000億美元,保持多年的市值冠軍被微軟奪走。富士康、和碩及不少蘋果上下游企業的股價隨之大幅震蕩,蘋果公司隨后宣布,不再公布iPhone等產品的銷售數據。

更壞的消息還在接踵而來。1月3日,庫克向投資者預警,2019財年一季度營收為840億美元,低于60天前蘋果官方給出的營收指引890億-930億美元和華爾街中位數預期913億美元;預計一季度毛利率為38%,是官方指引38%-38.5%的區間下限。消息公布后,蘋果市值跌破7000億美元,不僅落后于微軟,也被谷歌超越。

“我早就判定了蘋果的命運,” 王希再一次向《財經》記者發揮了他的“專業洞察力”,“這一代無論價格、設計、線路都不行。喬布斯把產品當藝術,現在當搖錢樹。”

到了2018年12月,恐慌感越來越彌漫開來。昌碩位于上海的五個工廠,大部分都已無班可加,有些產線幾乎停滯,工人開始“自離”。不少人認為,這跟變相裁員沒有區別,而最危險的,是守著返費的臨時工。

那些做滿45天、60天,仍然被中介克扣著返費的人開始在QQ群里咒罵。另一些人則嘲笑他們愚蠢,“還敢找中介?”

中介把工廠給的招募費分成兩份,一份自己賺,一份發放給工人。很多工人只拿到允諾返費的一半,有些拿到三分之一。最糟的情況是,工人發現微信被中介拖黑,電話也聯系不上,返費徹底泡湯。

不需要身份證,有時也不簽合同,幾乎沒有任何事后保證,信任鏈條可以隨時切斷。和工廠盜竊一樣,警察無從下手,中介誰真誰假他們說不清。一旦失聯,這些工人發現根本無從證明他們從哪個渠道入廠,合同上公章是假的,找中介辦的身份證當然也不是真的。

2018年12月末,昌碩停止大規模招工,阿金的朋友圈不再更新相關內容。

《財經》記者無從考證阿金是否真開奔馳,但多位當地人說,小中介老板開好車的多了去。每介紹十個人,四個能拿到返費,阿金們暴富的秘密在于此。

如果人脈廣,內薦也是一條生財之路。只需要找線長以上的領導要一個內薦條,填上自己的工號和推薦人,多則就有幾千元的獎勵。產線上流傳過的最瘋狂的版本是,有人因此賺了上百萬元。

這可能是火箭村里為數不多的財富故事了。

夢想還是現實

如果流水線都外流到人力成本更加低廉的越南、印尼等地,流水線上的工人們的夢想,很可能變成現實中的一地雞毛

進入2018年12月,王希跟普工一樣,無班可加,吃2600元的底薪,他依然被允許攜帶功能手機,也沒什么電話要接,只是能存進刀郎的歌,歇工時候聽。訂單銳減后,這就是當線長唯一的好處了。

王希本不打算提怎么當上線長的,他請了客又送過禮,但組長因此處處要壓著他,他忍不了。組長覺得多虧了自己王希才做上線長,借了120元故意不還,王希去討錢,組長就在產線上刁難。

他終于把組長揍了一頓,跟《財經》記者說起時,不忘加上從抖音上獲得的金句,“人不能太善良,有時候,你要亮出自己的底牌。”

他說,揮拳那一刻不知道他這樣的人還有什么,錢、夢想還是一點點尊嚴。

產線上斗架的事太常見,夜市門口常年停著警車,防止酒后鬧事。在一個缺乏秩序的地方,人們習慣使用暴力解決問題,討回那些他們覺得原本屬于自己的東西,有時是利益,有時是尊重。

2017年一個沒有拿到返費的小伙捅死了中介公司的老板。昌碩治安處終于開始整頓,好幾家勞務公司關停了。

當利益和尊重都得不到保障時,就演變成不顧一切的反抗。《財經》記者得知,這幾年因返費拿不到,昌碩出過不少事故。直到今天產線上依然在流傳,去年兩個女孩因為沒拿到返費跳樓。

上海浦東新區人力資源和社會保障局資料顯示,從2015年起,昌碩幾乎每年都被勞動監察行政處罰。

“蘋果血汗工廠”這個詞,是從2010年開始的。2010年的富士康工人的14次跳樓把這家蘋果最大的代工企業推上了風口浪尖,跳樓原因多種多樣,有戀愛失敗、有加班,還有被盜。2011年5月,生產iPad的富士康成都工廠又發生爆炸事故,導致超過20人傷亡。蘋果在一份文件中說,“我們感到悲痛和不安。蘋果一直重視供應鏈廠商的各方面條件,以確保員工能夠得到尊重。”

2012年1月,《紐約時報》發表題為“蘋果在中國的血汗代價”(Apple’s iPad and the Human Costs for Workers in China)的長篇報道,將富士康工人處境不佳的主要責任歸咎于蘋果。文章引用蘋果前高管的話說:“你可以制定所有你想要的行為準則,但如果你不給供應商足夠的利潤去善待工人,這些準則就都沒有意義。”

蘋果CEO蒂姆·庫克對這篇報道怒不可遏。他寫郵件給全體蘋果員工說:“任何講我們漠不關心的說法,都是明顯錯誤的,是對我們的挑釁。我們從來沒有、也永遠不會對供應鏈中的問題坐視不理或假裝視而不見,這是我的承諾。”

但蘋果給出的實際行動很少。富士康14跳后,全國電子廠的底薪開始上調。《財經》記者了解到,2009年一個昌碩普工的底薪為960元,到今年普工底薪已上漲為2600元。這些成本支出都由代工廠自己消化,2012年光富士康深圳的加薪支出就是24億元人民幣。

不僅如此,蘋果還在不斷壓低供應商的利潤空間,因為賣出的手機已經越來越少。財務數據顯示,和碩2017年凈利率為1.2%,而在2015年,這個數字為1.9%。相比遠在中國的代工廠工人,蘋果更在意的還是家門口華爾街分析師的股價預測,而這些分析師和背后的投資者只關注一點——iPhone的銷售情況。

因為刀郎的一首歌,王希喜歡上了詩人海子,他曾經嚴肅地思考過生死問題,“選擇臥軌自殺這么殘忍的方式,證明海子對世界沒有任何留戀。讓他的靈魂肉體都毀滅,很干脆。”

之前有人爬上宿舍一期樓頂要跳,王希就站在樓下。圍觀的人紛紛掏出手機拍照,還有人發上抖音,在網上流傳。王希本來想拍,但覺得不會真的跳。果然那人被幾個保安勸阻下來,“樓沒跳成,倒成了網紅”。當說起這一切時,他神情很冷漠。

進入12月,彭博社消息稱,受iPhone銷售疲軟的影響,富士康擬在2019年再裁掉10%的非技術人員。產能收縮很可能不是一時的。

2018年11月底,辭去線長職務不久,王希準備了人生的第一份個人簡歷,方向寫的是工廠車間。猶豫了很久,又添上了“手機設計”,然后把初中學歷改成了職業技校。設計師的夢還沒完。

離開之后還能去哪,王希沒想好。他打算春節先回老家把駕照考了,多陪陪兒子。2012年離婚后,他只回去過兩次。

不管去哪,王希再也不想進入流水線。

承載王希和他曾經的工友們的中國工廠,此時也不輕松。

2018年12月下旬,蘋果陷入了與高通的專利糾紛,消息稱由于富士康使用了高通的專利,蘋果可能會將大量訂單挪給和碩。但對于產線上的工人來說,他們無暇關心。事情也許會有戲劇化的逆轉,也許不會。

2018年11月的一個視頻會議上,和碩財務長林秋炭在視頻會議表示,因為中國工廠年年增長的人工成本和旺季缺工問題,加上貿易形勢嚴峻,和碩打算將部分產能移出中國。未來未來新生產基地可能分散在三個東南亞國家。

林秋炭的觀點是,遷移生產線或遷廠,都不是最糟的狀況。最讓人擔心的是,全球經濟高歌向上的勢頭,很有可能因為國際貿易的不確定性掉頭直下,“那才是最糟的情形”。

2014年王希離開深圳億通后就來了上海,兩年后,當再看到億通的消息時,這家公司已經停產了。總裁陳偉榮炒地,讓億通陷入了上億的債務危機。

那兩年,除了億通,萬士達、聯勝科技等公司接連宣布停產。中國制造業開始陷入倒閉潮。行業里有一個說法,寧愿去投資買房,也不要再做制造業。

核心原因是利潤追不上成本上升的速度,2010年中國制造業工資不過每小時2美元,到2016年已上漲至3.6美元。首當其沖的就是手機制造業中利潤最微薄的代工企業。一部iPhone的利潤中,代工廠只獲取了其中的0.5%。

有人分析,代工廠如何應對貿易形勢變動,不僅牽動品牌手機廠,也影響背后成千上萬零組件供應商布局。《財經》記者獲悉,為了降低成本風險,多家主流零部件供應商已經在研究是否在中國以外的地區或國家增設生產點。如***和東南亞。

2018年底,蘋果的最大代工廠富士康已在和越南政府洽談在河內建立iPhone工廠的事情。和碩的計劃是斥資10億美元在印尼設立工廠,同時也看中了越南北部。

中國是全球最大的手機產業鏈聚集地,如果大量手機產業鏈廠商選擇出走,全球手機供應鏈將重新洗牌。到那時,流水線上工人們的夢想,很可能變成現實中的一地雞毛。

(綜合自財經雜志等)

蘋果服務營收增速放緩 蘋果代工廠滿地雞毛

蘋果服務營收增速放緩 蘋果代工廠滿地雞毛

評論